以用户为中心的设计 |

这是UCDChina提前预览网页留下的存档,不包括作者可能更新过的内容。 推荐您进入文章源地址阅读和发布评论:http://feedproxy.google.c......Gz8kxkF5U/404 |

||

|

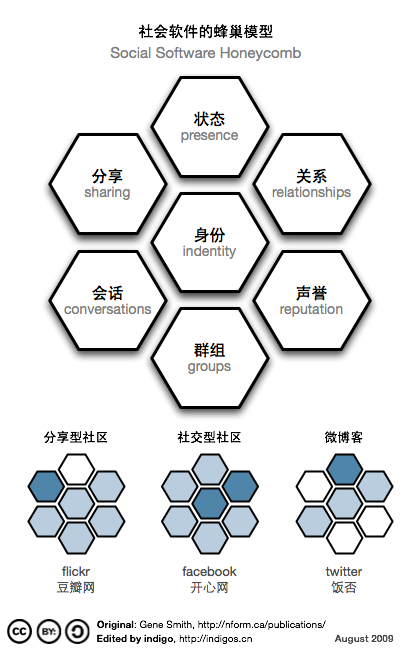

从“用户创造”到“六度分割”,2004 年开始的 Web 2.0 互联网进化早已告一段落,全球最大的社会网络 facebook 已经在互联网大陆的造山运动中诞生,还有代表地球脉搏的 twitter 正在让全世界人民疯狂,当有十亿地球人接入互联网的时候,我们的网络就不可回避的完全社会化了。社区型应用无所不在,我们的身份,社会关系,生活工作都接入了网络,上个世纪末期还认为是科幻小说中的情节现在都成为了现实。 虽然大家都希望给社会网络(或者社会软件)一个确切的定义,但网络发展如此之快,我们只能够给当下的形态做一些模型化的分析。早在 2004 年,Matt Webb 就根据 Stewart Butterfield 的一份讨论列表整理出了社会软件的 7 个基础特性:身份(identity)、状态(presence)、关系(relationships)、会话(conversations)、群组(groups),声誉(reputation)和分享(sharing),当时他们拿 AIM 作为社会软件的典型例子,用这 7 个特性加以定义。 之后 Gene Smith 套用 Peter Morville 的“用户体验蜂巢模型图”,绘制了“社会软件的蜂巢模型图”,给社会软件的七要素做了更加形象的描绘。 社会软件七要素定义

社会软件蜂巢模型

并不是所有的社会软件都具有这 7 个特性,大部分都只有其中的几个。这个蜂巢模型图中引用了几个现实中的例子,并且用颜色的深浅表示了一个特性在系统中的重要性。就像 flickr 更侧重与照片的分享,豆瓣则是音乐、电影和图书的分享;而 twitter 和类似的微博客服务最重要的特性就是即时更新自己的状态变化,并且让朋友知道;当然还有像 facebook 这样功能全面的“社交型网络”,7 个要素全部占满,但是 facebook 最初的目的还是通过实名的方式建立自己的在线身份和好友关系,所以身份和关系是它的核心。 这张模型图并不是设计社会软件的万能药,模型和图表是为了让设计者的思路更加清晰,明确重点,避免遗漏,最大的作用是让大家在交流中有统一的表述方式和共同的认识。 最初在小容的“Peter Morville 的同行们: Louis Rosenfeld, Gene Smith 和 Joshua Porter”一文中了解到了 Gene Smith 和他的 “Social Software Building Blocks”,许多优秀的想法是大家长期交流而沉淀下来的结晶,然后由某些人在适当的时候做了个总结,所有的参与交流者和传播者都是思想的桥梁,我们用 Blog 记录思想,保留每个传播节点的链接,是对每个乐于分享和交流者的尊重。

|