google wave是近期最热门的话题,虽然从google放出风来到现在已经有几个月的时间,但是直到近期,国内的互联网同仁们才大范围的窥视到了他的端倪。虽然猫嗔收到的邀请提名已经是“穷二代”,既没有Google直接邀请来的威风,也暂时没有再邀请其它好友的权利,但体验到的还是这款产品的完整版。

目前,国内在使用和发布wave的时候有很多插件和功能的限制,不过还不至于不影响预览这款备受期待的网络产品。

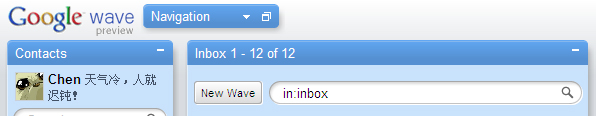

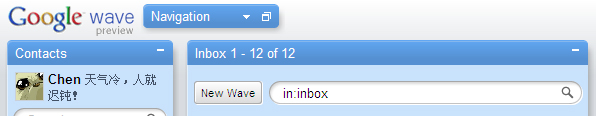

首先,打开google wave的主界面就让人眼前一亮。google一贯的简洁风格的界面配合柔和的投影和晕色给视觉以干净和舒服的感觉。

干净的、国际化的“去web化”界面

说实话,第一眼看上去,wave很像是flash或者flex之类开发的界面,但鼠标右键一点,货真价实的html+CSS+js。firebug查看,

代码复杂程度难以言表,据说wave的开发使用了html5的标准,不知是真假。google

wave自然秉承google的高精尖技术,撇开技术开发的话题不说,作为产品人员体验的主要是那些新功能、新思路以及可能给互联网带来革新的东西。

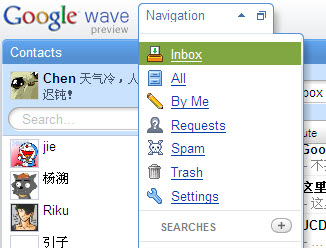

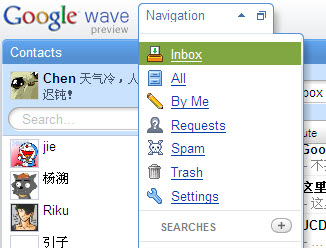

自由伸缩的面板

google wave界面中的各个panel都可以自由的最大化和最小化。

google_wave03

最小化后的panel停放在google wave的顶部。在最小化时,当使用鼠标点击panel会浮动展开。

google_wave04

看到这里让猫嗔看到了Adobe CS4软件的身影。当年Adobe推出cs4的时候就说,使用这个版本的软件能提高工作效率50%。现在,google也秉承了adobe的设计和交互理念,也算是两大巨头的一次相互认可和致敬吧。

adobe_cs4

我们无疑从这个设计中感受到很好的适用性,首先是空间得到了最大限度的利用,并让用户随着使用阶段(初级用户到高级用户)、使用目的(专心的单条wave交流或者查找所有话题wave等)的不同,自由选择自己的操作重心。

我相信使用了一段时间的用户会将导航(Navigation)和通讯录(contacts)最小化在顶部。

google_wave05

更适合宽屏使用

同时,google wave的设计初衷应该是针对宽屏或者大屏的。只有在大分辨率屏中才能一次显示所有的操作功能项。网站或者web应用的宽度设计在这里也得到充分的考虑。(针对阅读信息为主的网站以定宽950为宜,对于web应用、后台系统多以自适应为主)

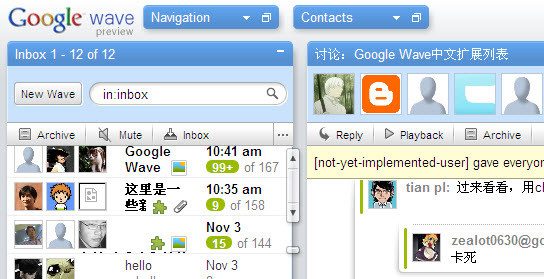

界面和交互的亮点

说到界面和交互设计,google wave中有两个不得不说亮点:

1.紧凑式滚动条的设计

刚打开界面第一眼看到google

wave的滚动条时,我还以为是浏览器的兼容性问题导致的错位。但随机拖动了几下才知道自己刚才小愚蠢了一下。这是一种新式的滚动条。这种滚动条具备了很

好的手感(拖动的时候有力的回馈,有弹性而不生硬)。同时,即使遇到大屏幕的浏览器,竖向滚动条很长的时候,也不必担心。因为将向上、向下和拖动条合并在

一起,会让滚动操作时不必进行大距离的移动鼠标,可以说是体贴之举。

但是,就目前试用(在ff中),这种移动的精度似乎让人觉得有些问题,并且可能是因为系统资源的问题感觉还有些卡,有待进一步的改进。

google_wave02

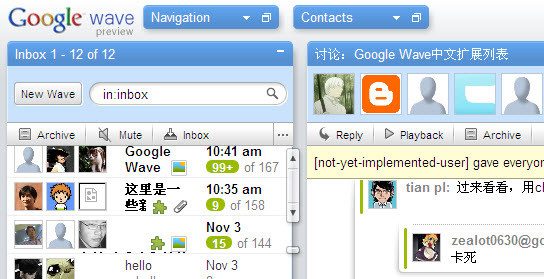

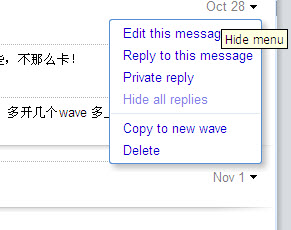

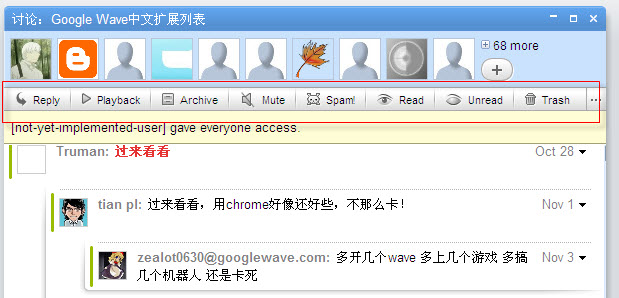

2.操作选项形式的改变

首先,在panel上的所有操作都放在了头部,并以一种按钮菜单的方式呈现。这种排布让所有可用的操作一目了然,也省去了逐行都列出操作时所占用的大量空间。

google_wave06

但是,同样一个问题,当初级用户或者陌生用户使用时,会一下子难以适应,因为那个位置在普通人的映像中是用来放置title的,即使有操作也是排序和筛选。他们会找不到操作的地方和感觉。

当然,改变和培养用户习惯向来是google的一种产品理念,这种设计是会流行起来还是被抛弃,还需要时间的检验,但就猫嗔的个人观点认为这种方式还是很不错的。

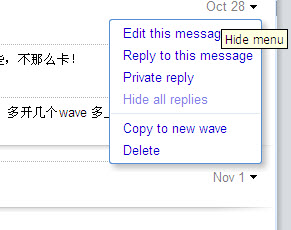

在navigation中和wave项中,当鼠标点击三角ico会显出可用的操作菜单。这其实是沿用了Gmail的设计理念,但说的更古老一点就是

windows中单击右键弹出的quick menu的延伸。quick

menu的作用在与能够区分某一“按钮”的主要功能和对该按钮的相关操作,同时也可以不断的添加新的相关功能和扩展。

google_wave07

到位的交互细节

在创建wave的交流过程,我还看到了对方输入文字的全过程。

这个过程是这样的,在对方每输入一个字母时我都可以看到,我是看着对方把文字一个字母一个字母输入完的,甚至包括删除和修改的过程。并不是输入之后才提交

的,就像在我面前输入一样。这让我很震惊,不知道google是如何让这一个一个key的事件都传递的,如果每次key事件之后都连接一次服务器,那将是

多大的一个资源的损耗啊!除了赞叹,还是赞叹。

总的来说,google wave让人们看到一个已经近乎以假乱真的web环境中的软件。不由得让我们惊叹google工程师的创造力和产品的开发能力,对于google OS也更加的期待。这种web技术的革命将是未来几年互联网行业新的发展方向和价值增长点。

一点点迷惑

但是,作为一个理智的产品人员,在看到大公司的一款新产品,在首先肯定其产品的创新和优势之外,不盲目迷信而去找点问题是我告诫自己的一个做事准则。

作为一个IM和SNS的交集的产品,我还不知道该怎么去定位这样一款产品。或者说我不知道怎么定义这样一款产品在中国的发展。除了完全基于web以外,其它功能还没有那么足够的吸引我去放弃现有的IM和SNS产品。

原因是什么呢?

1.如果说是为了群组交流,那么私密性比不上qq群,公开性比不上bbs或者是twitter。

2.如果说是IM和SNS的升级产品,那么其信息的交流在信息量巨大的时候会让查阅显得有些力不从心。或者说,当一个有几千人参与的wave中,每个人说一句话,我甚至不知道怎么会有耐心去浏览完所有人的发言,而且搜索功能也还不够完善。

3.如果说一条wave其实就是一个bbs中的“话题贴”的话,那不如直接bbs来的痛快。

4.这里也就只有添加(+)联系人来参与到wave讨论这个功能是很不错的,要优于bbs中推荐贴子的方式,但同时这又和qq中的讨论组功能产生了交叉。

以上的几点,胡说也好,或者是因为暂时不了解google wave也好,更或者是因为自己的目光短浅也好,总之对这款产品的定位还是有些迷惑。或者说它也许很符合国外人团队交流和合作的方式,但却有点不适应中国的国情,也许qq的功能还难以跨越(不要有人朝我扔鸡蛋)。

总得来说是相当好的产品

当然,看到google

wave我还是无比的赞叹,对于这种泛网络化的交流平台的产生也让我感到浑身的激情。让信息更好的在互联网中传播、沉淀、升华是每一位互联网人的努力和方

向,google在其中功不可没,从google的搜索到wave,一个收集信息的方式从“蜘蛛”到“蛛网”,平台从“展示信息”到“聚合智慧”,这些都

是伟大的创新,我只愿能越来越好。

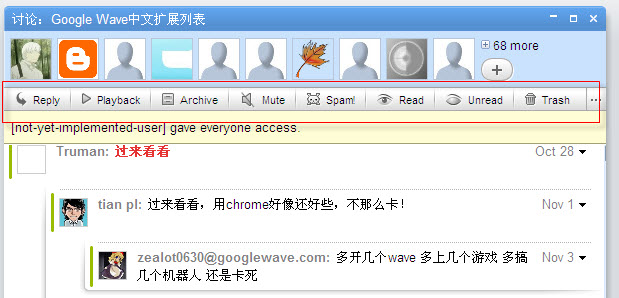

写在最后,需要更深度的发掘

在使用者发布每一条新wave的时候,wave中支持文本、link(链接)、Add Attachment(文件)、google

search(结果)、add gadget by URl(Google个人化网页迷你程式)、投票、地图、视频或者自制api插件等等方式。

google_wave08

这些灵活的信息储存方式和交流展示方式或许才是google wave真正的卖点和要推广的理念吧。