以用户为中心的设计 |

这是UCDChina提前预览网页留下的存档,不包括作者可能更新过的内容。 推荐您进入文章源地址阅读和发布评论:http://www.naowan.com/arc......10/12/03/1798 |

||

|

终于,RIM以侵权名义起诉即时通讯创业企业Kik,而就在此前几天,RIM已经将Kik从其App World应用商店移除。作为黑莓手机的制造商,RIM为何对一款刚刚面世不久的小软件如此大动干戈?这其中有什么玄机? 本文并不想纠结于上述法律问题,或讨论虚无缥缈的商场暗战。我更希望从kik这款小软件的产品定位、功能设计、推广营销等方面,分析kik作为一款手机软件产品的独特之处。本文努力探究如下几个问题:

为了回答上面这些问题,然我们从Kik的历史讲起。 Kik简史Kik Interactive公司创立于2009年1月,创始人Ted Livingston此前在黑莓公司担任系统工程师和技术产品的协调员,2008年12月离职,很快创立Kik Interactive(点击查看Ted Livingston的LinkedIn主页)。 2010年10月低,Kik作为一款手机IM软件面世,并在15天内用户量突破100万,这个速度堪称惊人,连Livingston自己都不敢相信。要知道,同样的100万用户量,Twitter用了两年时间才达到。 那么,Kik能用来干什么呢?使用Kik你可以:

如果你用的是黑莓手机,你会发现,Kik就是黑莓上最著名的IM软件BlackBerry Messenger(BBM)的复制品。不同的是,BBM只能在黑莓上使用,而Kik是跨平台的(BlackBerry+iPhone+iPod+Android)。 没错,就连Livingston自己也承认,Kik是BBM的跨平台版本: “如果你的所有朋友都用黑莓手机,那么BBM确实非常棒,他们甚至没必要用Kik。”

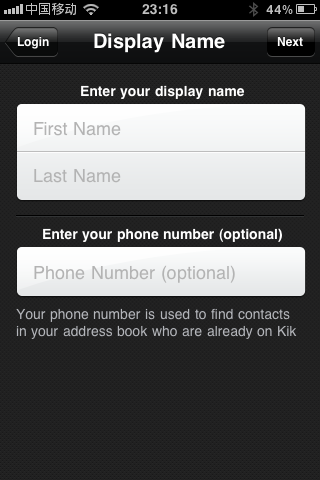

然而,事实却是,在美国的智能手机市场,Blackberry、iPhone、Android三个系统三足鼎立,总共占智能手机市场的80%。也就是说,就算你再喜欢你黑莓手机中的BBM,如果你朋友用的是iPhone或Android手机,你们也不能够通信。听起来是不是很沮丧? 因此,用户喜欢Kik是有道理的。Kik将原本只能在Blackberry上使用的优秀产品,扩展到iPhone和Android平台上,使得三大智能手机系统的用户都能分享。跨平台真的很重要么?真的很重要! 我相信,这正是黑莓将Kik驱逐出软件商店的原因之一。由于黑莓手机主要着眼于企业用户,一直以来都很难吸引开发者为其开发应用软件,BBM被广泛视为一款可以帮助RIM吸引年轻用户和国际用户的产品。从这个角度看,RIM一开始就不想让BBM跨平台,它更希望用户因为喜爱BBM而成为黑莓手机的忠实用户。 Kik是什么:IM还是SNS?且慢!如果只是跨平台,我们完全可以选择MSN,或国产的QQ。如果Kik只是另一个MSN或者QQ的话,人们为什么要选择它?Kik有什么不一样的地方? 有人说Kik简洁,有人说Kik快速。然而,这些因素虽然重要(后面还会专门分析),在激烈竞争的今天,它们还不是吸引人们选择一款IM的最重要原因。那么,最关键的因素是什么? 没错,答案是“人”。没有人的IM,也就没有了价值。但是,我们的MSN和QQ上已经有很多人了,为什么还要这个Kik?答案是:Kik维系了与其他IM不同的人与人的关系,即手机上保持的人际关系。 在此,我想提醒一下各位读者:在苹果的应用商店,无论MSN、QQ还是Kik,它们的分类并不叫IM,而叫Social Networking(社交网络)。也就是说,本质上它们提供了一种社交网络的服务(Social Networking Services),也就是SNS。 下图是iPhone平台下注册Kik账号的界面:

iPhone平台下注册Kik账号的界面 大家看到,在注册Kik时,你可以选择填写自己的手机号,经过你的允许Kik会读取你的手机地址簿(在 Kik的早期版本中,它干脆直接读取你的手机地址簿,这也人们常常提及Kik侵犯隐私的地方)。通过读取地址簿的信息,Kik会告诉你有谁正在使用Kik,这样你就可以直接联系他。通过这种方式,Kik的用户迅速发展。 你是否已经注意到,这种病毒传播,正是一些SNS推广用户的常见方式!而且,也只有SNS式的推广,才能有这种病毒传播的效果。无论是国外的Facebook,还是国内的开心网,最初都是通过这种方式迅速发展用户的。不同的是,这些SNS产品的传播媒介是email,而Kik的传播媒介是手机地址簿。 从这个角度也再次印证了,与其说Kik是一款IM软件,不如说它是一款SNS产品。在这个结论的基础上,我们来探究Kik能给用户带来哪些服务,并对比与其他IM的区别,才会有更深入的发现。 Kik的服务:免费的、跨运营商的短信服务如前所述,Kik主要将手机上的人际关系转移到自己的平台上。手机在联系人与人的关系方面,提供两项最基本的服务:通话,短信息。Kik提供的服务正是后者:短信服务,而且,完全免费。有人干脆说,Kik是短信杀手(Text Message Killer)。 这话并不夸张。在北美(目前Kik用户最多的地区),发短信比打电话还贵(和中国相比正相反),短信是一种相对“奢侈”的服务。而且,因为在Kik上的短信发送是通过网络,不受运营商的限制,也就是说,A运营商的手机可以免费发送信息给B运营商的手机,所以Kik的服务还是“跨运营商”的。因此,从省钱的角度,人们也完全有理由对Kik大加推崇。 至此,我们可以说,Kik是一款提供免费收发短信服务、跨运营商、跨平台的SNS产品。它通过读取用户手机的地址簿信息,移植、重建了用户关系,并迅速实现了用户量的增加。 下表对几个主要SNS产品在平台性、最主要的用户关系、提供的最主要服务、用户推广方式进行了比较。通过对比,我们会进一步发现,Kik并不是又一个用来聊天的IM,也不仅仅是跨平台那么简单,它确实有不可替代的地方。

Kik的用户体验:快速,简洁Kik提供的最主要、最吸引用户的服务是短信服务(SMS),但我们又要说,在用户体验方面,它比短信服务要做的更好。 回想一下我们在给朋友发完一条短信后,随之而来的一些疑问:

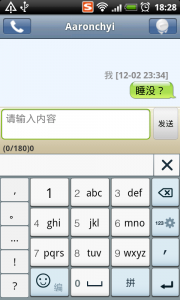

在Kik上,这些问题都得到了解决。下图是我和一个朋友(Solo Luo)的一段对话记录,我发出的信息(右侧黄色部分)都会标明当前的信息状态(S表示发送,D表示已经递送,R表示已经阅读)。如果对方正在回复我的信息,还会在最上面提示“Solo Luo is typing …”字样。 恰恰是这种对信息的及时反馈,运用了沟通心理学,体现了人际沟通中的一个重要原则,我将其归纳为:Response比Reply更重要。具体反映在,我们收到一个需求,限于工作量、时间等因素,无法马上给对方一个答复(Reply),但此时也要尽快给对方一个反馈(Response),告知当前的进展情况。 事实上,对于那些注重效率的企业和个人,一直在给我们提供这种快速Response的服务:

这种及时的反馈,显著降低了沟通成本,避免了沟通中引起的问题。Kik(确切的说是BBM)的这个用户体验,绝非花拳绣腿。 对于Kik而言,很难说简洁是优点还是缺点,因为,在kik上简洁是以牺牲很多功能为代价的。例如,当我把Kik介绍给一个女生时,她就连续问了我好几个问题:能传图片么,能发附件么,有群么。这也是kik用户的普遍反馈。Kik团队正在抓紧时间补充这些功能。毕竟,作为手机的常用功能,除了发文字短信外,还可以发图片彩信,也应该有群组的概念。 快速。如果仅仅把Kik想成一款像MSN那样的IM,那么,快速这个特点可能让人费解:当我们用其他IM聊天的时候,并没有感觉到如何慢啊。问题的关键是,你感觉到如何快了么?Kik会让你感觉到,它干脆直接把信息的传送状态显示给你。这是一个多么了不起的功能么?可能算不上(特别是考虑到它是抄袭BBM的)。不过,你是否感觉到,如果你的某个行为有了一个很快的反馈(response),即便没有很快的回复(reply),你也会舒服很多,不至于急躁。例如,你一定有过下面的体会: 向Kik学习Kik仍有很多缺点,如耗电,耗流量,对隐私保护不力,等等。不过,通过对Kik的分析,我们还是能否发现很多值得其他产品,尤其是手机SNS产品借鉴的优点。 从产品提供的功能以及用户关系来看,最像Kik的产品是移动的飞信:它们都能够实现手机用户之间短信息的免费发送,用户关系也都和手机地址簿有密切联系。但飞信和Kik又是不同的:

为什么飞信不能像Kik那样超越平台的限制,让联通用户也可以使用呢?因为飞信毕竟是中国移动的客户端,它本质上并不想提供一个免费发送短信、跨运营商的平台,否则,要它运营商干什么?而且,那样的话,移动也就赚不到什么钱了。 在跨运营商这方面,飞信没法学Kik。但是飞信完全可以学习一下Kik的用户推广策略:如果我注册飞信后,(经过我的允许后)飞信能够读取我的手机地址簿,并把那些正在使用飞信的人告诉我,我一定会很高兴的。重点是,这会给我带来一种惊喜:哇,原来某某人也在用飞信。这样我的飞信的朋友越来越多,我自然也就越频繁的使用飞信了。 飞信为什么不这么做?两个可能:1、飞信不想让太多人用飞信,因为那样大家都免费发短信,那样移动就赚不到钱了;2、飞信还没有想到这么做。相比之下,第2点更可能。

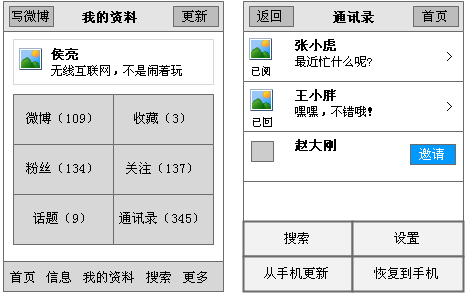

含有通讯录功能的新浪微博 在信息的及时反馈方面,飞信也可以参考Kik。下图是我某天晚上用飞信发给一个朋友的短信(你会发现Kik和飞信的交互界面也比较像)。快过去一天了,此时,我不知道我的信息是否发送出去了,对方是否阅读到。而且,我也不知道我的信息发送到对方的短信,还是发送到了对方的飞信。

在飞信上和朋友交互 |