以用户为中心的设计 |

这是UCDChina提前预览网页留下的存档,不包括作者可能更新过的内容。 推荐您进入文章源地址阅读和发布评论:http://wsd.tencent.com/20......chnology.html |

||

|

过去 现在

●目前主流视频制作常用手法: ●影视拍摄和后期制作的常用手法: 子弹时间是怎么完成的?电影是24格每秒,比如说子弹时间要拍摄2秒,那就需要48部同样的照相机排成运动轨迹,然后用定时设备控制48部机器按0.04秒左右的间隔陆续拍摄。

我们经常看到这些电影的幕后花絮,演员在有一些白色小点的绿布前表演,幻想一些不存在的剧本内容。跟PS里的魔术棒很像,当背景颜色与主体颜色区分明显的时候,就可以直接选取背景做修改。拍摄好的素材通过后期软件去掉绿布,再合成一些需要的背景。白点主要是用于跟踪摄像机的移动,三个不平行的点就可以形成一个平面,这样就可以很准确的反向追踪摄像机的运动。

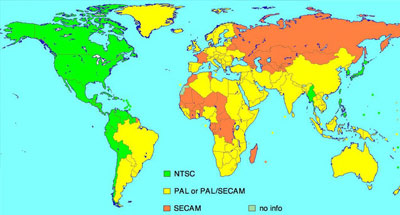

国内蓝布绿布都有使用,可是国外只用绿布,原因是外国人的眼睛有些是蓝色的会被扣掉。搭建场景、安排演员等要花费很多时间和精力,如果一遍不行,还要再来,这个在成本上要花费很多,而采用抠像的方式,在后期很方便修改,大大节省了前期制作的经费。 电影产生之后,视频逐渐向着观众家庭进发,从而产生了电视行业。各个国家在电视信号产生后,电视台和电视机共同实行的一种处理视频和音频信号的技术标准叫做制式。最早是1952年由美国研发的NTSC制,简称N制。1956年法国提出了一种新的电视制式,SECAM。1962年,前德国提出了PAL制。新中国成立后,由于当时的种种政治因素,中国既不想走美国(NTSC)的资本主义路线,也不想跟苏联(SECAM)一样,所以就采用了PAL制。目前世界存在的,就是这三种制式。

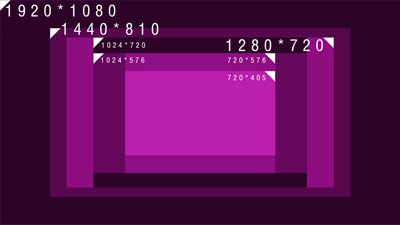

这张制式地图上美国、日本都是N制,中国、英国都是PAL制,香港由于是以前是英国殖民地,自然而然的也是PAL制,回归之后在这方面也方便了很多,不然要花费很多人力物力来更换设备,这也是制式没办法统一的主要原因。我们买电子产品,一般都是美版、日版或者港版,所以接触最多的就是N和P。N制采用30帧/秒,这是一个约等于的数字,准确的说是29.97帧/秒;而PAL制采用的是25帧/秒。 分辨率最早是标清(720*576),目前720P以下的都统称为标清。一般包含:720*576、720*405、1024*720、1024*576…… Full HD即全高清(1920*1080),是目前新电视基本的方向。一般包含:720P小高清(1280*720)、1440*810……

电视画面比例最早是4:3,原因是人类眼睛瞳孔长宽比接近4:3,充分满足视觉需求。16:9则略超出人类视觉范围,产生视觉刺激,是目前发展的大方向,慢慢将取代4:3。电影比例一般根据影片需要,之前是16:9,但是陆续出现接近2:1,甚至3:1的尺寸。

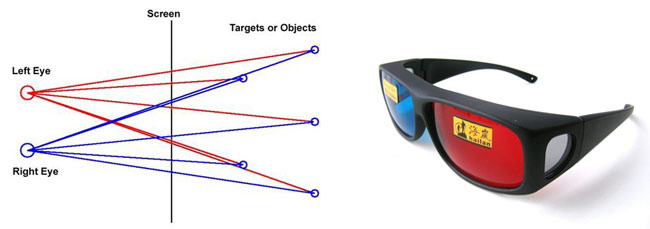

将来 3D原理图及3D眼镜

1.有的近视的人为了看3D电影,不得不去买隐形眼镜。这个问题现在已经有了解决的趋势,任天堂的下一代掌机3DS明年上市,裸眼3D已经可以解决。 2.分辨率限制难以达到高清,目前索尼也在研发3D电视游戏,可是目前的游戏都没法达到高清,这个相信随着技术的进步应该可以解决。

3.资源稀少,目前混乱的市场上充斥着大批3D电视,可是我们接触到的3D影片有多少呢?我们接触到的3D影片又有几部是真的3D影片呢?到目前为止就只有:《阿凡达》和《驯龙高手》等。《驯龙高手》等一些3D动画片,制作上基本都是后期完成,《阿凡达》则困难很多。那又有哪些是假3D呢?《众神之战》和《爱丽丝梦游仙境》等就是。 ●真假到底有什么区别:

真3D电影从拍摄即采用专业摄像机,让观众感受到更逼真的3D效果,而假3D利用后期技术,把原本平面的画面转化成3D透视,大体上呈现出3D空间感可是仔细看画面还是片状。专业3D摄像机: 以下是用同事照片,经过3D处理的过程,感谢三位同事^^

这里利用AE的一个内置插件3D Glasses,(其他软件复制2层,一层去掉红色通道,一层去掉蓝色通道,然后错位混合也可得到3D效果)调节参数后:即可得到上面一张3D照片,有兴趣的童鞋不妨用自己照片试试~

环幕是目前应用也很多技术,主要是给人一种身临其境的感觉,在世博会上到处都是利用环幕技术展示的展馆。前期利用设备是把六到九台摄像机架设在专业拍摄设备上同时拍摄。后期经过复杂的制作流程最终形成一个环形的影片,播放场地要求六台投影仪将影片投射在环形幕布上,采用环绕立体声效果很震撼。

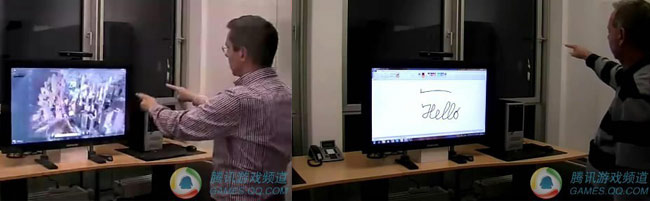

互动技术主要4D电影和游戏领域应用较多,以前科幻电影里的全系影像,现在已经实现;还有一些4D影院,除了传统的3D视觉震撼之外,还还根据影片的情节精心设计出烟雾、雨、光电、气泡、气味、布景、人物表演等效果。和传统的3D电影相比,观众在观看4D影片时除了视觉、听觉外还能感受到触觉、嗅觉等全方位感受。目前4D电影片源更为稀少,观众选择范围有限,也没有发现正式的商业4D电影。 任天堂是首先开发出互动游戏机的,也就是WII,也是最早开始研发3D游戏机的。可是因为分辨率的问题,很多玩家也想要更震撼的感受,使得任天堂的发展受到限制。而索尼PS3和微软XBOX360都是高清游戏机,索尼基本是抄袭了WII的体感技术,同时也在研发3D游戏;微软目前刚刚上市的体感设备Kinect也很高端,不需要任何的控制设备,完全用身体来控制游戏。

前不久的Kinect破解视频,图中人不需要佩戴任何设备用两只手控制PC系统上三维地图旋转定位及写字 目前有些黑客正在用它来研发WIDOWS平台的互动控制,也许用不了多久我们就可以实现手指比划一下,就可以登录QQ同朋友聊天,完全用身体跟我们的电脑操作系统交流的生活了~

|