以用户为中心的设计 |

这是UCDChina提前预览网页留下的存档,不包括作者可能更新过的内容。 推荐您进入文章源地址阅读和发布评论:http://www.yeeyan.com/art......w/54221/20073 |

||

|

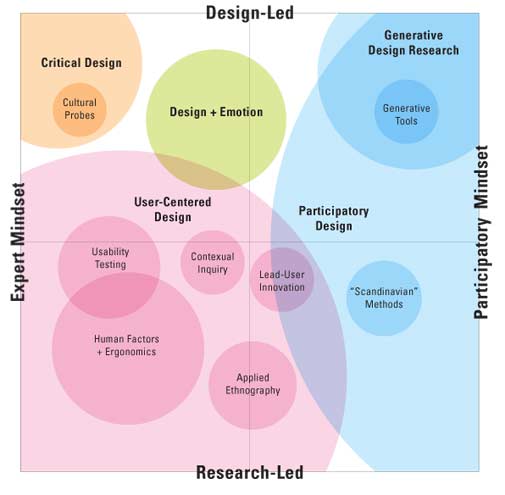

Copyright by Erik Stolterman Liz Sanders在新近的一期的ACM Interaction上,发表了名为“设计实践及研究的坐标分类图”、饶有趣味的文章。文中,Sanders以设计实践者的身份,从实际应用的角度出发,考察了目前设计研究的现状(不知这样理解是否确切?)。Sanders给出了一个坐标分类图,其纵坐标的两极分别是"实践型"(Design-Led)和"研究型"(Research-Led),而横坐标的两端则是“专家主导型”(Expert Mindset)和“用户参与型”(Participatory Mindset);在此基础上,根据不同设计研究方法之间的关系将之置于图中相应的位置。以个人经验而言,这样的分类图,即对了解一个领域的概貌颇为助益,同时也为反思琢磨提供基础。Sanders的图也是如此,无论对于考察单个实践角度还是综观整个学科,都有助益且启迪反思。 (一般而言)坐标分类图让我们即可纵览全局也可考察局部。坐标分类图的坐标设定决定了各个设计方法的摆放位置,因而,坐标的设定是关键、同时也容易引发争议。 Sanders分类图的坐标设定相当不错,以此的确可以对设计方法加以分类;但若细加考察,也可发现值得商榷之处。比如,我就不是很明白其如何定义“研究型”(Research-Led)的。可能Sanders意指基于“学者的”研究成果的设计研究方法。以此不难理解为什么“民族志”(ethnography)被划分为“科学化”的方法,而规则推导法(generative design)

被归为“最不科学化”的方法。如此分类,来确定某个设计研究方法化归是否为“研究型”(Research-Led),当然有趣;然而也可能带来麻烦。比

如,我可以将根植于批判理论的"critical

design"方法认定为非常“科学化的”、基于研究的方法(但是,批判理论属于人文学科而不是科学学科的)。因而,按此分类,即费周折,也难得认可。 抛开分类图本身,一个显而易见的困难在于如何理解下述问题(i)设计研究方式或者方法的理论基础是什么? (ii) 提出该设计研究方法最初的目的是什么? (iii) 一般而言,该方法的使用者是如何理解这个方法的?(iv) 该方法的实际使用状况如何?诸如此类。上述各点主要触及“专家主导型”(expert)/“与参型”(participatory)这个分类。比如,在参与设计研究(Participatory Mindset)中是可能使用(被归为)专家主导型(Expert Mindset)的方法的,反之亦然。(我也见过参与研究方式中没有任何实质性的用户参与的例子, :-)。 另外一个分类的维度(“实践型”(Design-Led)/“研究型”(Research-Led)),所使用的设计研究方法是更依赖实践中的经验还是该领域研究者的成果。然而,不巧的是设计这个领域的研究和实践之间的关系含混不清;设计研究和设计实践脱节甚远。如前所述,基于不同的理解和应用,同一设计研究方法可被放置在坐标图的任何地方(说明这个维度不具备分类能力)。 我的讨论不但没有否定这样的分类图的意义,反而印证了其价值所在。它使得我们去琢磨如何定义、描述设计研究这个领域的研究和实践。我期待有更多的这类“坐标分类图”("maps")出现,以促进这个领域更为深刻、透彻的理解和认识。这也使设计研究成为可见的、实实在在的研究领域,并为进一步的研究、争论和批判创造可能性。 |